SSD2大診断ツールを紹介。寿命やエラー時の対処法も【HDDも対応】

目次

SSD(HDD)を診断する2つの方法

ストレージの健康状態を把握するには、以下の2つのツールが使いやすく、おすすめです。

- CrystalDiskInfo

- CHKDSK

それぞれのツールについてみていきましょう。

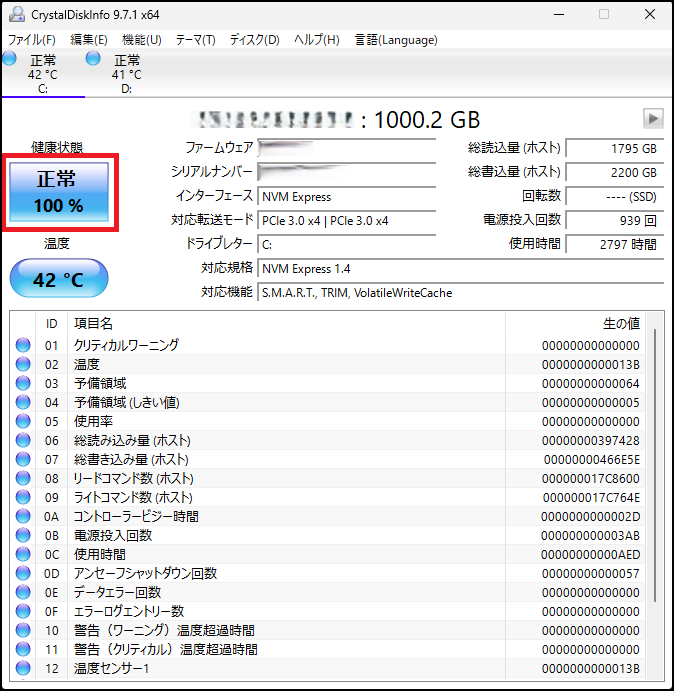

CrystalDiskInfoで診断

CrystalDiskInfoは、パソコンのSSDの健康状態を簡単に診断できる無料の定番ツールです。

SSDの自己診断情報である、S.M.A.R.T情報を読み取ることで、SSDの状態を診断します。

結果は、「正常」「注意」「異常」の3段階の健康状態で表示。

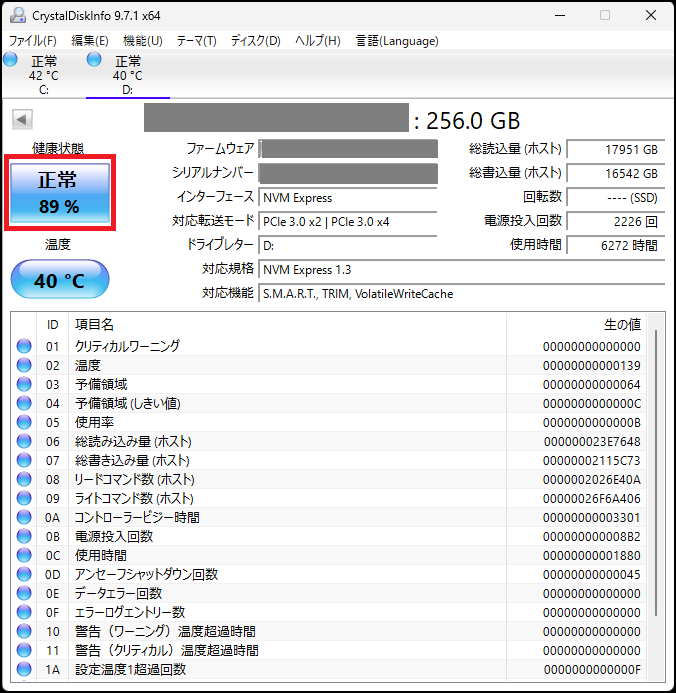

実際の画面は下のようなもので、この場合は、健康状態「正常」で、使用に問題がない状態といえます。

劣化が進んでいる場合は、健康状態の%の数字が減っていきます。

下の場合は、正常なものの劣化は進んでおり、健康状態の数字が89%まで落ちています。

さらに数字が落ちると、「注意」「異常」となるのです。

ほかにも、温度や電源投入回数・使用時間など、寿命に直結する項目や、より詳しい項目も確認することができるのです。

また、CrystalDiskInfoは、 SSDだけでなく、HDDの診断も可能です。

CrystalDiskInfoを使ったSSD診断方法

CrystalDiskInfoをつかった診断は、ダウンロードして起動し、SSDの健康状態を確認するだけです。

とても簡単です。

①CrystalDiskInfoをダウンロード

Shizuku Edition、Kurei Kei Editionなどありますが、機能は一緒ですので、ここでは通常版をダウンロードします。

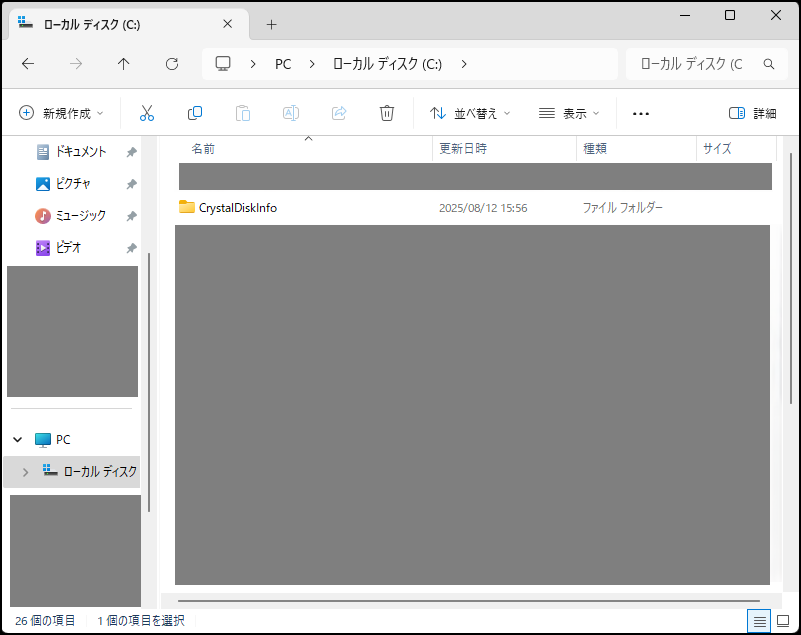

zipファイルを展開し、フォルダに置きます

筆者は、Cドライブ直下に「CrystalDiskInfo」というフォルダを作り、そこに入れました。

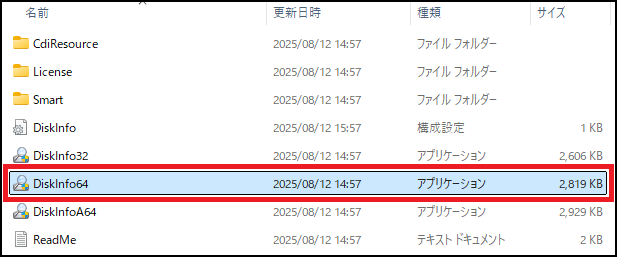

DiskInfo64(.exe)をダブルクリックすると、CrystalDiskInfoが起動します

CrystalDiskInfoで見るべきS.M.A.R.T.情報

CrystalDiskInfoでは様々なS.M.A.R.T情報が表示されますが、その中でまず確認すべきポイントが、「健康状態」です。

健康状態は、S,M.A.R.T情報から読み取ったSSDの状態をわかりやすく表示したものです。

以下のような意味があります。

正常

異常なしの状態です。

注意

故障の兆候が見られる状態です。

この状態になった場合は、バックアップを取って、SSDの交換を検討しましょう。

異常

既に障害(故障)が起こっているかもしれない状態です。

すぐにデータをバックアップし、SSDを交換しましょう。

不明

S.M.A.R.T.情報が読み取れないなど、SSDの状態が把握できない場合に「不明」となります。

健康状態が注意・異常の場合や、PCの挙動がおかしくなっている場合の「不明」、また詳細なS.M.A.R.T.情報でしきい値を超えるものがある場合は、バックアップとSSDの交換を進めるべきです。

WindowsのCHKDSKで診断

CHKDSKはWindowsに標準でついている診断ツールで、コマンドプロンプトから実行します。

様々なエラーをチェックできるうえ、エラーの内容によっては復旧することもできます。

CHKDSKでディスクチェックを行う方法

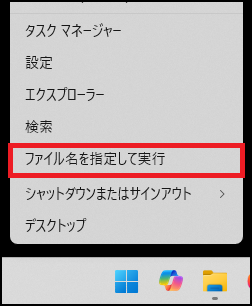

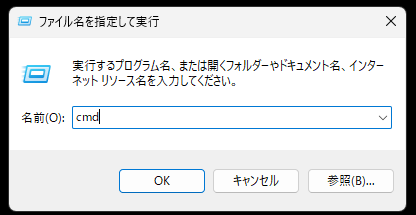

①スタートメニューで右クリック、「ファイル名を指定して実行」

②「cmd」と入力し、Ctrl+Shiftキーを押しながらEnter

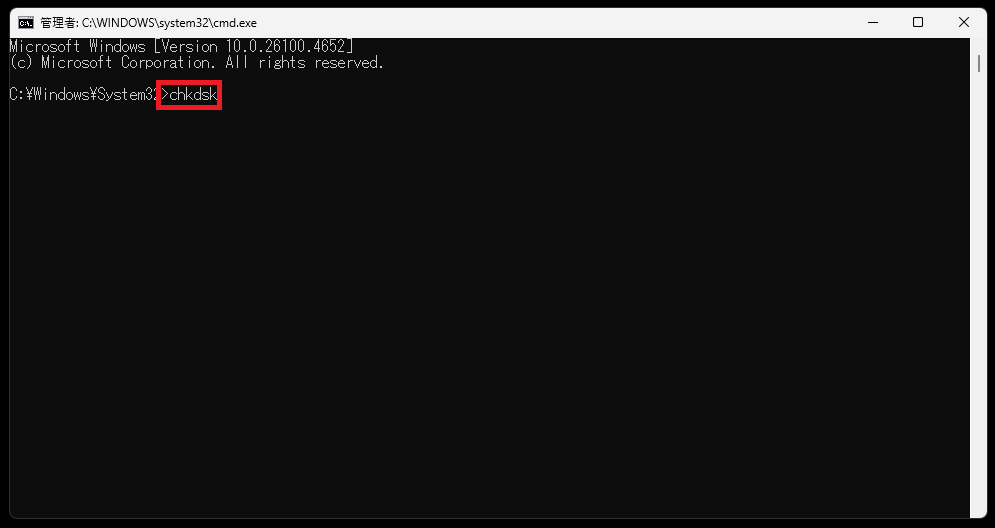

③コマンドプロンプトが起動するので、「CHKDSK」と入力しEnter

(大文字・小文字どちらでもOKです)

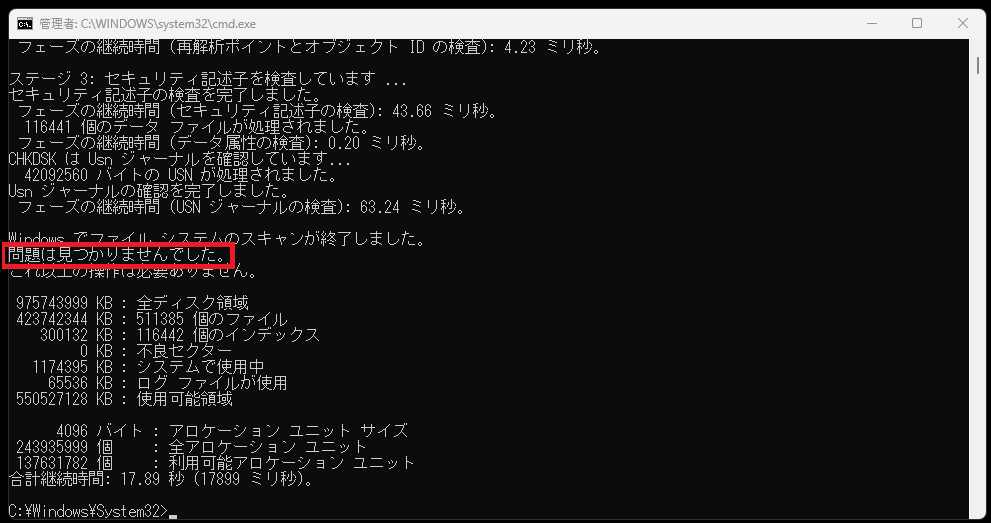

④チェックが実行されました。この場合、「問題は見つかりませんでした」とありますので、エラーはないということです

なお、「CHKDSK」の後に、半角スペースを挟み「c:」「d:」などドライブを指定すれば、そのドライブをチェックしてくれます。

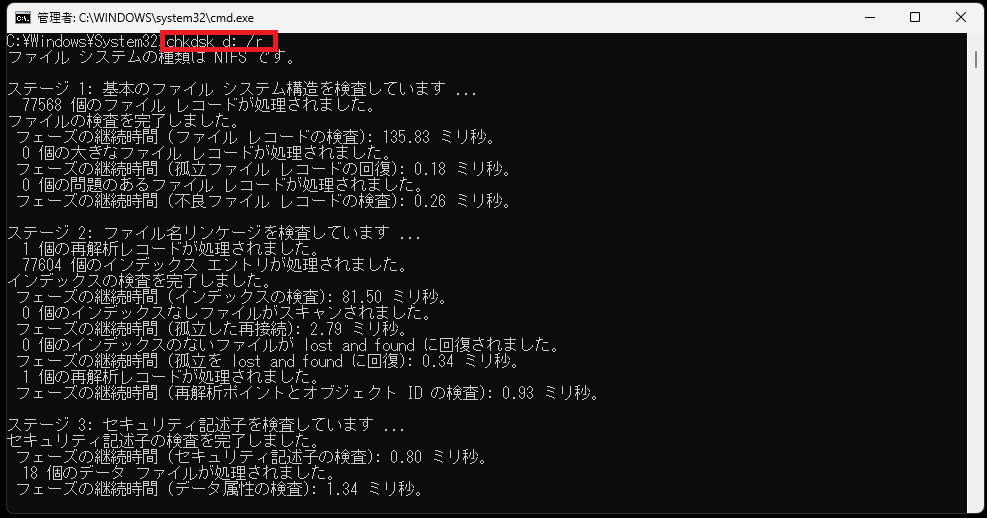

CHKDSKでディスクを修復する方法

コマンドプロンプトを管理者モードで起動し、「CHKDSK (ドライブ名) /r」を入力し、Enter

画像では、Dドライブのエラーを復旧しています。

このように、CrystalDiskInfoがS.M.A.R.T.情報からSSDの状態を読み取るのに対し、CHKDSKは実際にディスクを検査して不良の有無を確認し、不良セクタの復旧まで行うことができます。

CrystalDiskInfoが簡易検査、CHKDSKが精密検査といった感じです。

CHKDSKを使えるととても便利なので、ぜひ使ってみてください。

※CHKDSKの様々なオプション一覧がMicrosoftのサイトにありますので、こちらも参照してください。(一部英語)

https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-server/administration/windows-commands/CHKDSK?tabs=hdd%2Cevent-viewer

SSD診断で異常が見つかった時の対処法

- データのバックアップ(第一優先)

- SSDの交換

理由は、放置しておくと突然故障して大切なデータがなくなったり、必要な時にPCが使えなくなるなどの問題が起こるからです。

まず重要なファイルを外付けSSDドライブやUSBメモリ、Googleドライブ・OneDriveなどクラウドストレージにコピーしましょう。

そのうえで、新しいSSDを購入して交換することになります。

重要なデータのバックアップ

SSDに異常があったときは、何よりもデータのバックアップをとることを最優先してください。

SSDは突然動かなくなってそのままデータを取り出せなくなることがあるので、USBメモリ・外付けHDD/SSD・GoogleドライブやOneDriveなど、手段はいろいろありますが、とにかく「すぐ」バックアップを取りましょう。

SSDの交換

異常があったSSDは、重要なデータのバックアップが終わった後、すぐ交換しましょう。

そのまま使い続けると、いつデータが読み書きできなくなるかわかりません。

SSDの交換は、メーカーに修理依頼するか、自分で交換することになります。

修理に出すと高くて時間がかかるので自分で交換したいという方も多いと思いますが、PC自作経験がないのであれば、SSD交換のハードルは比較的高めです。

PC自作経験のない方は、もし組み直した後に不具合が出ても自分で対処できるか考えたうえで、自分でやるかどうか決めましょう。

でも、ある日突然PCが壊れて全部消えてしまった。。。

「あのバトルの録画は仲間との大切な思い出なのに」

「今は連絡が取れないゲーム仲間と旅したときの思い出、PCが壊れて消えちゃったけれど、何とか取り戻したい」

一度消えたデータを復旧させることは難しいですが、データ復旧のプロの力を借りることで取り戻せるかもしれません。

デジタルデータリカバリーでは、一部復旧を含む復旧ができた割合が91.5%と非常に高いです。

相談・診断・見積もりは¥0ですので、大切なデータが消えてしまったのであれば、まずは問い合わせてみましょう。

SSD寿命を延ばすコツ

SSDの寿命を延ばし、長く使い続けるコツがいくつかありますので、紹介します。

空き容量を十分確保

SSDの空き容量が少ないまま使用し続けると、SSDの寿命が短くなる傾向があります。

SSD容量の20%以上の空き容量を常に維持することが理想で、500GBのSSDであれば100GB、1TBのSSDであれば200GBの空き容量があることが望ましいです。

十分な冷却

高速なSSDは発熱が多く、また周辺のCPUなどからも熱が排出されます。

こういった熱はSSDの劣化を進めてしまうので、十分冷却することが大切です。

SSDの冷却対策としてヒートシンクをつけたり、PCケース内の空気の流れを確保するなどの対応を心がけましょう。

不要なログ・キャッシュ削除による書き込み最適化

SSDの書き込み回数を無駄に増やしてしまう、必要のないログやキャッシュを削除するのも効果的です。

また、不要なログは最初から記録させないようにするように、Windowsやアプリの設定を調整することも有効です。

SSDの寿命は書き込み回数でも決まるので、無駄な書き込みを減らすことも大切なのです。

SSDの診断や寿命に関するQ&A

SSDの健康状態の目安は?

CrystalDiskInfoでは健康状態の目安として「正常」「注意」「異常」の三段階に分けて表示しています。

「正常」のSSDはそのまま使い続けてOKですが、「注意」・「異常」のSSDと、使用途中から「不明」になったSSDは故障してデータを失う危険性があります。

CrystalDiskInfoで健康状態「正常」以外のステータスになった場合、バックアップとSSDの交換を進めましょう。

HDDのおすすめ診断ツールを教えてください

CrystalDiskInfoやCHKCSKは、HDDの診断もできますので、これらがおすすめです。

CHKDSKの場合、HDDのチェックは特に時間がかかるので、寝る前や外出時など、しばらくPCを使用しない時間帯にセットして放置しておくのがよいでしょう。

SSD診断のフリーソフトでおすすめは?

SSD診断のフリーソフトでは、CrystalDiskInfoが一番のおすすめです。

見た目もわかりやすく、すぐに検査結果が分かり、手軽だからです。

きっちりと精密検査をしたい人にはWindows付属のCHKDSKを使うのもよいですが、コマンドプロンプトなのでとっつきにくかったり、チェックに時間がかかるなどといったこともあります。

まずはCrystalDiskInfoでチェックして、より細かく確認したいときはCHKDSKを使う方法をお勧めします。

残り寿命が短いSSDの使い道は?

残り寿命が短いSSDは、メインPCのブートディスクやデータ保存ディスクに使うのは危険です。

こういったSSDを活かす方法としては、例えば筆者は動作検証時の起動ディスクに使用しています。

メインPCのDドライブ・Eドライブなどに使用して、一時ファイル置き場にしたり、ポータブルSSDにして、PC間のデータ移動専用に使うこともあります。

寿命が近いSSDをうまく活かす参考にしてください。

まとめ:SSDを定期的に診断してデータを守ろう

SSDの寿命を確認するツールとしては、CrystalDiskInfoやCHKDSKを使うのがおすすめです。

CrystalDiskInfoではSSDのS.M.A.R.T情報を読み取ってSSDの状態を診断します。Windows付属のCHKDSKは、より詳しくSSDの内部を検査していき、エラーがあった場合に復旧ができることもあります。

もしCrystalDiskInfoで「正常」以外があった場合やCHKDSKで何かエラーが出た場合は、すぐにバックアップを取ったうえでSSDの交換を行いましょう。

空き容量を全容量の20%以上常に確保する・冷却を心掛ける・書き込みの最適化によってSSDの寿命を延ばして長く使い続けることもできます。

SSDなどストレージの故障は、大切な記録や思い出が一瞬で消えてしまうようなことになりかねません。

ぜひこの記事を、皆さんのデータを守るためのSSD診断・管理に活かしてください。